Авторизация

Сброс пароля

Записки дизайнера: как Кот-желейка и мультяшки разрушают стереотипы в рекламе новостроек

Заказчик: NDA

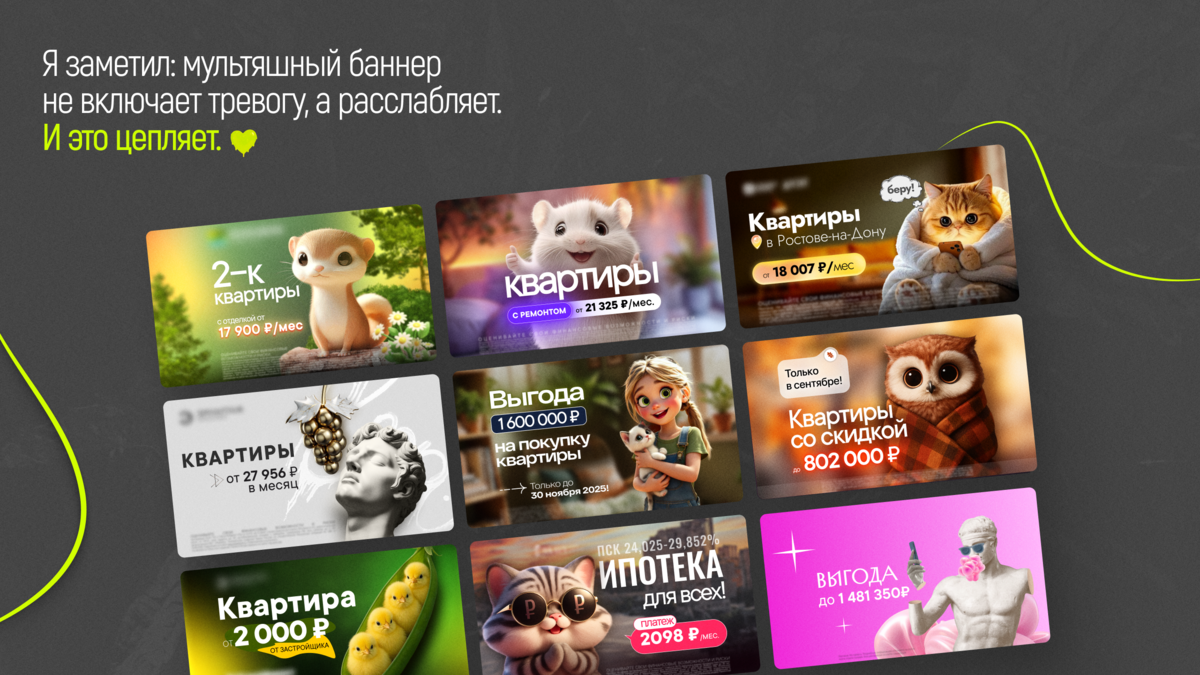

Как креативы с мультяшными героями и эмоциями повысили эффективность рекламы на 22% и сэкономили до 2,4 млн ₽ в год.

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

Задача: Найти способ привлечь внимание зрителя, чтобы реклама новостроек не теряла эффективность среди множества одинаковых баннеров.

Причина: Стандартные рендеры с идеальными фасадами и стоковыми изображениями семей не работают — у зрителей выработалась баннерная слепота, и конкуренция на рынке недвижимости очень высокая. Чтобы выделиться, нужно было создать что-то нестандартное и эмоциональное.

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

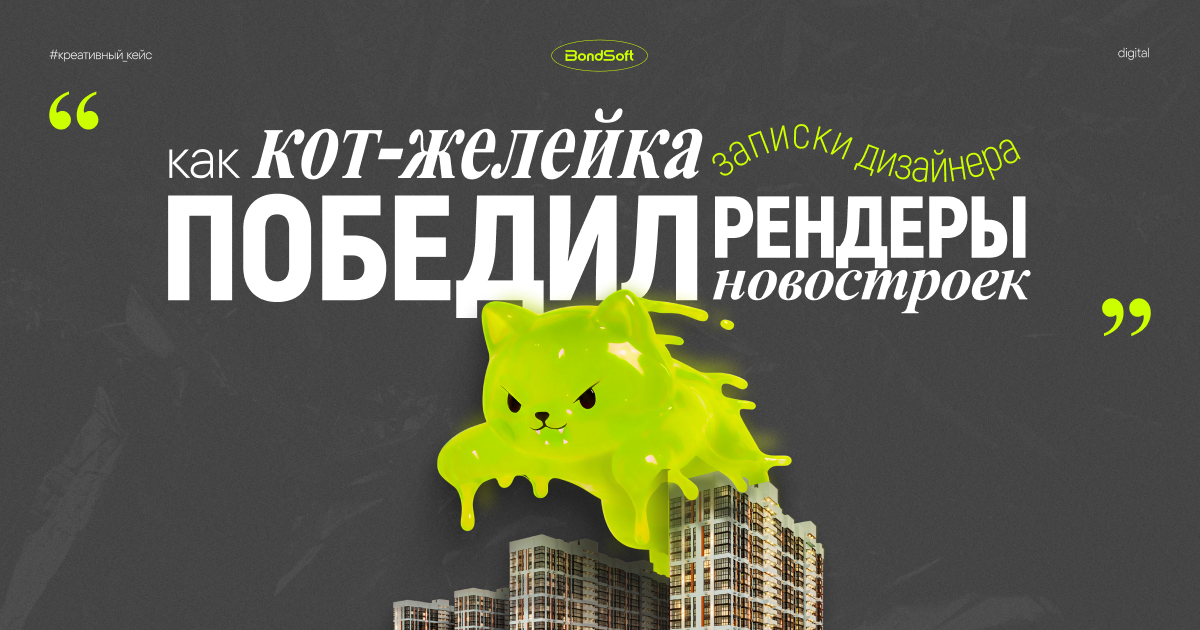

1. Почему я больше не верю в рендеры — и зритель тоже

Я — дизайнер digital-агентства. И я устал от рендеров.

Скорее всего, вы не знаете, что такое рендеры, если не создавали баннеры для застройщиков. Это те идеально нарисованные 3D новостройки, которые встречаются в каждой рекламе квартир. С первого взгляда они одинаково прекрасны, но в этом и есть их основная проблема.

Каждый раз, когда вижу очередной баннер с «идеальным» фасадом и мыльной стоковой семьёй, внутри мой внутренний эстет умирает. Зритель пролистывает это даже быстрее, чем я успеваю нажать «сохранить».

Почему? Потому что реклама стала шумом. У людей выработалась баннерная слепота: мозг моментально фильтрует всё, что выглядит как баннер. Добавьте сюда цифровую усталость — когда любое объявление воспринимается как ещё один раздражитель — и тревожный фон новостей: ипотека под 20%, ключевая ставка 18%, разговоры про рост цен. На таком фоне даже самый блестящий рендер превращается в пустоту.

А рынок тем временем перегрет. В Ростове-на-Дону только за 2024 год ввели больше миллиона квадратных метров жилья, и это значит, что конкуренция за внимание покупателя на пике. Каждый застройщик кричит громче другого, дедлайны горят, а визуалы все больше похожи друг на друга. Но зритель уже не слышит.

В такой ситуации остаётся одно правило: если хочешь, чтобы на тебя кликнули — сделай шоу. Или хотя бы что-то, что не выглядит как шаблон из Figma.

2. Мультяшки против ипотеки: как я заменил тревогу на улыбку

Я решил рискнуть: а что если вообще отказаться от привычного «глянца»? Что если, вместо рендеров и серьёзных слоганов, я покажу что-то лёгкое, ироничное и тёплое, словом, вдохну смысла в пиксели?

Мне на помощь пришёл эскапизм — психологический приём, когда люди стремятся сбежать от тревожной реальности в более приятный, спокойный мир. Когда ипотека под 20%, ты не хочешь смотреть на очередной фасад бизнес-класса. Хочется увидеть что-то, что заставит улыбнуться и хотя бы на секунду унесёт в другую реальность.

Вот почему я решил заменить строгие рендеры на креативы с мультяшными героями, забавными зверями — образами, которые сразу вызывают доверие и симпатию. Это не просто картинка, это «визуальная отдушина», момент, когда можно расслабиться.

Я не один такой. Согласно отчету "The Age of Re-enchantment" (VML Intelligence, 23 мая 2023 год), 49 % людей скорее выберут бренд, который вызывает чувство радости, а 45 % ждут от него «удивления и восхищения». Coca-Cola десятилетиями продаёт не газировку, а ощущение праздника. Apple — не технику, а восторг от открытия.

Так и воплотилась в жизнь моя гипотеза: вместо того чтобы усиливать тревожность «реализмом», я предложу зрителю маленький побег — креатив, который дарит эмоции.

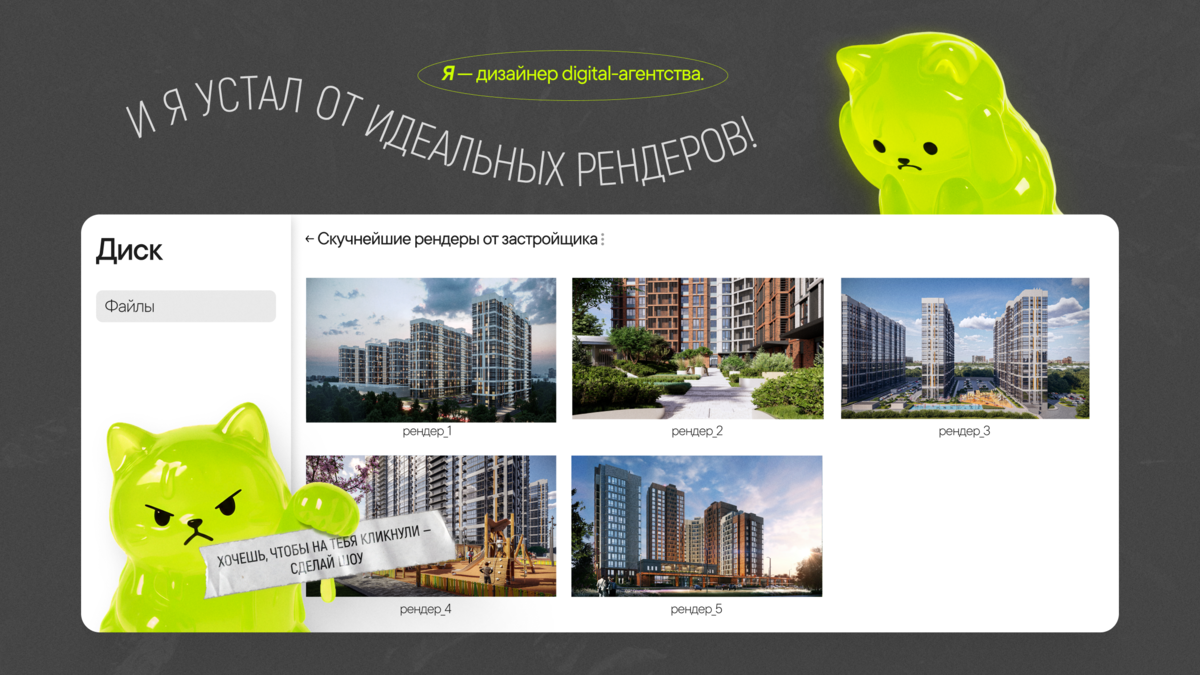

3. Как кот из желе заставил баннер работать

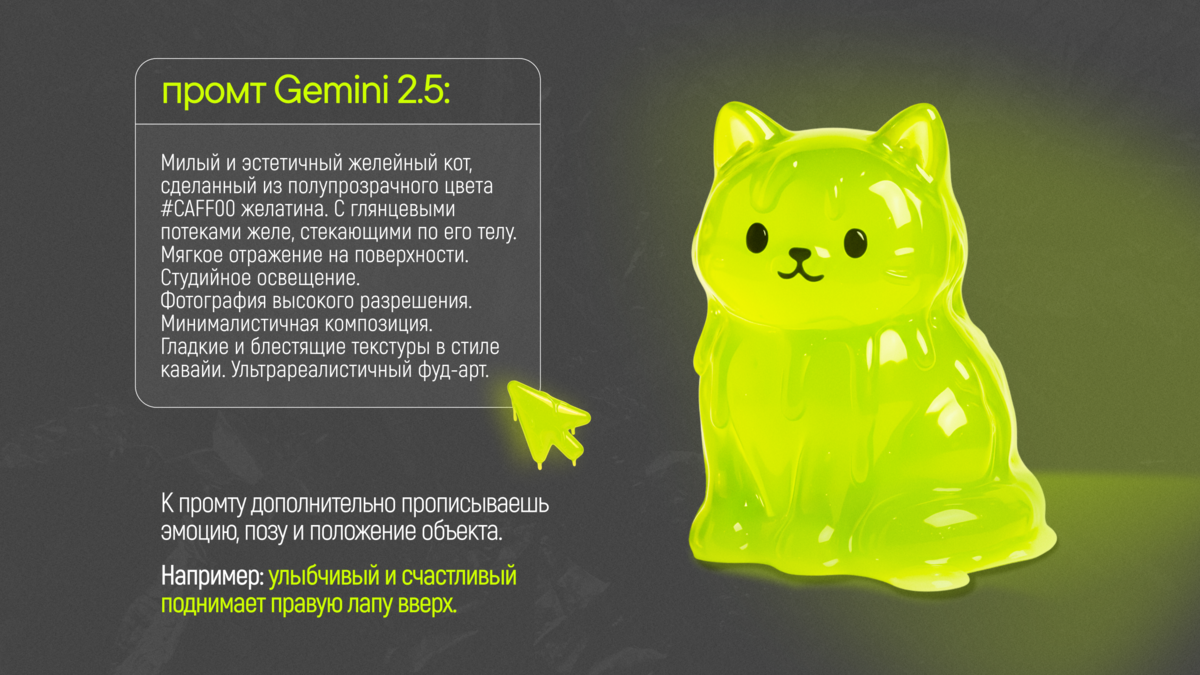

Гипотезы на бумаге выглядят красиво, но настоящая проверка начинается тогда, когда ты создаешь новый баннер и ждёшь: кликнут или снова пролистнут. Я неистово искал образы необычных персонажей и сидел над Gemini ночами. Прописывал промты, крутил текстуры, позы, стили. Первый вариант почти всегда выходил кривым. Но на пятой или седьмой итерации вдруг появлялся тот самый герой — цепляющий, живой. Вот тогда я понимал: да, это оно.

Вот так однажды на свет появился он — Кот-желейка. Полупрозрачный, странный, будто сделан из мармелада. В ленте он выглядел так нелепо, что остановиться и не рассмотреть его было невозможно.

Мультяшный образ ломает шаблон и выбивает пользователя из режима прокрутки. Ты видишь не фасад — ты видишь милейшего зеленого кота из желе. Почему именно желе? Всё просто. Этот тренд уже давно в топе, и я решил, что это тот элемент, который точно привлечет внимание. Сейчас желейные вещи — не просто штука для десертов, а целый тренд. Панна котта с желейными слоями, игрушки-сквиши из желе, и даже мемы с такими персонажами — всё это вызывает приятные эмоции. Я подумал: если тренд жив, почему бы не использовать его в рекламе? Сначала улыбаешься, потом читаешь оффер. Всё. Секунда внимания превращается в заявку.

4. Хватит кричать «Купи квартиру!»

Я бы с удовольствием рисовал одного кота-желейку для всех. Но рынок так не работает и я пошел дальше.

Так родились другие персонажи: кролики, дерущиеся подушками, и хомяки с глазищами во всё лицо. Они заняли место «счастливых семей», которые давно перестали работать. Серьёзно, никто больше не верит в идеальных родителей с ребёнком, позирующих на фоне новостройки. А вот в кроликов, которые веселятся, верят охотнее. Потому что это вызывает эмоцию.

Секрет в том, что мозг мгновенно считывает такие образы как безопасные. Это как встретить на улице человека, который смотрит на тебя открыто и доброжелательно: ты инстинктивно расслабляешься.

Баннер с мультяшным героем работает так же. Он не давит, не орёт: «Купи квартиру прямо сейчас». Он просто улыбается. И в перегруженной тревожными новостями ленте это ощущается как глоток воздуха.

В итоге реклама перестаёт быть «агрессивной вставкой» и становится почти личным контактом. Ты смотришь на героя, улыбаешься в ответ — и уже готов узнать, что именно он предлагает.

5. Когда просто «мило» — недостаточно

При этом создать персонажа — полдела. Заставить его «ожить» в ленте — вот где начинается настоящая магия.

Вот, например, пишу Gemini: «Сделай ласку в стиле Disney. Гладкая блестящая шерсть, большие глаза, добрая улыбка, яркий сноуборд, шапка — всё как на референсе».

Картинка выходит — вроде всё по запросу. Но я смотрю в глаза — и ничего. Не цепляет. Просто зверёк, просто красиво. А мне нужно, чтобы цепляло. Чтобы герой вызывал ту самую эмоцию: тепло, симпатию, лёгкую улыбку.

Так я начинаю “дизайнить”: глаза — ещё больше, улыбку — мягче, мех — теплее. Прописываю всё в промте, дожимаю до нужного состояния. Потому что просто нарисованный персонаж — это визуал. А оживший — это контакт.

Для меня персонажи — это визуальные крючки, которые должны работать с эмоциями. Если они не вызывают нужной реакции, их нужно поправить, пока не появится тот момент, когда они начинают по-настоящему "жить": персонаж смотрит, ты улыбаешься — и уже вовлечён.

6. Как выжить баннеру среди 100 акций и 1000 офферов

Чем дольше я рисую баннеры для застройщиков, тем яснее вижу: хороший креатив — это не про красоту. Это про выживание в перегретом инфополе. Иногда нужно удивить, иногда — сказать главное в двух словах, а иногда — встроиться в поток рыночных предложений так, чтобы не раствориться в шуме, а зацепиться. Отсюда у меня родились три фундаментальных принципа, которым я всегда и неизменно следую. О каждом — по порядку 👇🏻

—Любопытство

Я быстро понял: сильное оружие в рекламе — это не скидка и даже не яркий цвет. Это любопытство. Когда баннер не рассказывает всё сразу, мозг начинает зудеть: «А что там дальше?»

Мы стали играть.

Делать такие креативы, где текст и картинка не стыкуются до конца. Получался лёгкий когнитивный диссонанс: Хочется кликнуть, чтобы собрать пазл. Это как кликбейт, только без обмана.

Одна из моих любимых находок — баннер с фразой: «Тебе попался квартирный кот». Никакой пафосной подачи, никакой патетики. Просто квартирный кот. И он стал мемом. Люди кликали и шутливо комментировал. Реклама превратилась в маленькую игру.

А дальше — магия. Человек шёл по цепочке: улыбка → клик → оффер → заявка. Мы не загоняли его в угол агрессивными «купи сейчас». Мы давали ему повод задержаться. И он задерживался.

— Диверсификация

Я рисую баннеры для застройщиков и ощущаю рыночную ситуацию по креативам лучше любых отчётов: где паника, где надежда, где последняя попытка зацепить клиента.

Сейчас рынок недвижимости трясёт: ставки скачут, покупатели осторожничают, у застройщиков нет универсального предложения, которое «зайдёт всем». Каждый день они выдают всё новые финансовые условия: рассрочка до сдачи, субсидии, скидки, схемы «30/70», «50/50», «заселение сейчас — платёж потом». Казалось бы, хаос. Но только не для меня.

Я быстро понял: такая диверсификация — это не головная боль, а творческое поле. Под каждое предложение можно делать отдельный баннер, настраивать визуал под конкретную механику, применяя уникальных персонажей, которые отражают суть оффера. Вот неполный список офферов, которые мы продвигали для клиента в рамках одного месяца — и под каждый рисовали отдельный визуал, с разной подачей и акцентами:

– Скидка до 20 000 ₽/м² при покупке квартиры

– Дизайн-проект в подарок

– Семейная ипотека под 6%

– Траншевая ипотека от 2000 ₽/мес

– ИТ-ипотека со ставкой 2,5% на весь срок

– Скидка до 18 000 ₽/м² на 2- и 3-комнатные квартиры

– Рассрочка до конца 2026 года при взносе от 20%

Универсального баннера под такое не сделать — каждый оффер требует своей эмоции, своей подачи и своей визуальной «приманки».

— УТП без шума

Есть один навык, которому я учусь всю карьеру: говорить коротко.

В баннере «много текста» = «никто ничего не прочитал».

Поэтому я всегда упаковываю ценность в пару слов. Скидка, метраж, выгода — только самое главное. Всё остальное дропаю без сожаления.

Если выгод несколько — не леплю их в один баннер. Разношу по разным креативам, чтобы не было каши. Один баннер — одна мысль. Так проще и чище.

В рекламе недвижимости работает правило «меньше — значит больше». Люди скроллят быстро, внимания мало. Если баннер кричит длинной фразой, мозг просто выключается. Но если на нём короткая и ясная выгода — шанс, что человек зацепится, в разы выше.

7. Визуал под класс жилья: от эмоций к прагматике

Не быть банальным и не повторяться — уже челлендж. Но оказалось, это только начало. Настоящее испытание — научиться говорить с разными аудиториями на их языке. Я раньше тоже думал, что можно придумать одного крутого героя и адаптировать под все ЖК. Типа «вот вам милый кот, пусть продаёт и эконом, и бизнес, и элитку». Наивно. Потому что креатив, который взлетает в комфорте, жестко проваливается в премиум-сегменте.

Комфорт-класс

Комфорт — это про жизнь. Про тёплую кухню и мягкий свет из окна. Люди здесь не ищут статус, им важны уют, эмоции и ощущение разумного выбора. Поэтому я могу себе позволить многое: яркие цвета, мультяшных героев, животных с огромными глазами. Детские игрушки, лампы, одеяла — всё, что визуально кричит: «здесь будет тепло».

Здесь работают баннеры, которые обнимают. Ты смотришь — и тебе просто хорошо.

Бизнес-класс

А вот бизнес — это уже другая энергия.

Здесь всё аккуратное, сдержанное, с уважением к визуальной иерархии. Цвета — мята, графит, тёплый серый. Никаких резких форм. Даже улыбка у персонажа — легкая, ненавязчивая.

Я использую реалистичных героев с лёгким мультяшным акцентом. Что-то между «дорого» и «по‑человечески».

Иногда можно позволить себе мягкого зверя — но он будет уже не милашкой из детского сада, а скорее — стильным талисманом с вайбом уверенности.

Элит-класс

А вот элитка — это почти тишина.

Здесь каждый лишний пиксель — уже пошлость.

Никаких персонажей, никаких «купите сейчас». Только чистая композиция, строгая типографика и мощный смысл. Если УТП — то звучит как «Вид, который растёт в цене», «Символ успеха», «Приватность в центре города».

Никакой суеты. Здесь работает не визуальный крик, а визуальный шёпот. Ты или считываешь его — или проходишь мимо. Но те, кто считывают, — кликают сразу.

Я понял простую вещь. Я не просто дизайнер — я переводчик.

Я должен чувствовать, какую эмоцию ждёт зритель в каждом сегменте, и доносить её так, чтобы она не вызвала отторжения, а зацепила за что-то настоящее. И потому в комфорте я рисую героев, которые хотят обниматься. В бизнесе — которые знают цену себе и ипотеке. В элитке — вообще молчу. Зато каждое изображение говорит само за себя, и да - здесь без величественных рендеров не обойтись.

8. Аудитория начинается с баннера, не с таргета

Многие думают, что работа с ЦА — это когда настраиваешь таргет, делаешь look-alike и ковыряешь интересы в рекламном кабинете. Но я вижу всё раньше — ещё до кнопки «Запустить кампанию». Потому что настоящая работа с аудиторией начинается в тот момент, когда ты открываешь Figma.

У тебя один баннер — а по ту сторону экрана могут быть совершенно разные люди. И если визуал не говорит с ними на их языке, всё остальное бессмысленно: ни ставка, ни УТП, ни пиксель не спасут.

Я протестил разные сегменты, и у каждого свой визуальный триггер, своё настроение, своя «точка входа». А значит, один шаблон точно не подойдёт. Здесь не про Ctrl+C → Ctrl+V. Здесь про точную настройку под психотип. Чтобы показать, как работает визуальная настройка под психотип, возьму два ярких примера — зумеров и молодых родителей.

Зумеры

Когда работаю с сегментом зумеров, я думаю не только о них, но и о тех, кто реально принимает решение — о родителях. Именно они чаще всего покупают квартиру своему ребёнку — чтобы было где жить во время учёбы, старта карьеры, первых шагов к самостоятельности.

А значит, визуал должен нравиться и тем, и другим. Для зумеров — это динамика, дерзкие цвета, персонажи «из своей тусовки»: парень в худи, девчонка с розовыми волосами, смартфон в руке. А для родителей — акцент на локацию: ВУЗ, работа, центр, всё рядом. Баннер должен передавать ощущение «мы заботимся о будущем», но не в лоб — а в форме, которую оба поколения считывают как актуальную.

Молодые семьи

Здесь — другое дыхание. Спокойное, ровное, с ощущением: «тут можно остаться». Для таких аудиторий я строю композицию вокруг уюта. И вместо глянцевых фото с «идеальной семьёй» в белых рубашках на фоне новостройки я собираю в кадре мультяшных героев — маму, папу и ребёнка. Без пафоса, просто тёплый момент: кто-то держит кота, кто-то пьёт чай, кто-то смеётся. Мягкие цвета, добрые лица, зелёный двор за окном. Такой визуал говорит языком заботы и стабильности — и вызывает не скепсис, а улыбку. Это визуальный язык заботы и стабильности.

9. Эмоциональный якорь, который говорит без слов

Когда я сажусь продумывать визуал, я не просто открываю Figma — я открываю эмоции. Потому что хорошая реклама не работает через текст. Она работает через образы, которые срабатывают быстрее, чем ты успеваешь прочитать оффер. Вот почему каждый персонаж - эмоциональный якорь, который передаёт нужное чувство и вызывает точную ассоциацию.

Например, енотов в нашем городе плотно «занял» другой крупный застройщик. И всё — образ автоматически перестаёт быть нашим. Потому что в глазах аудитории он уже ассоциируется с другим проектом. А значит, вместо эмоции мы рискуем получить диссонанс — зритель просто не поймёт, почему «тот самый енот» вдруг продаёт другой дом. Поэтому в каждом проекте я ищу уникального героя — такого, который не просто украшает баннер, а органично вплетается в концепцию и усиливает идею.

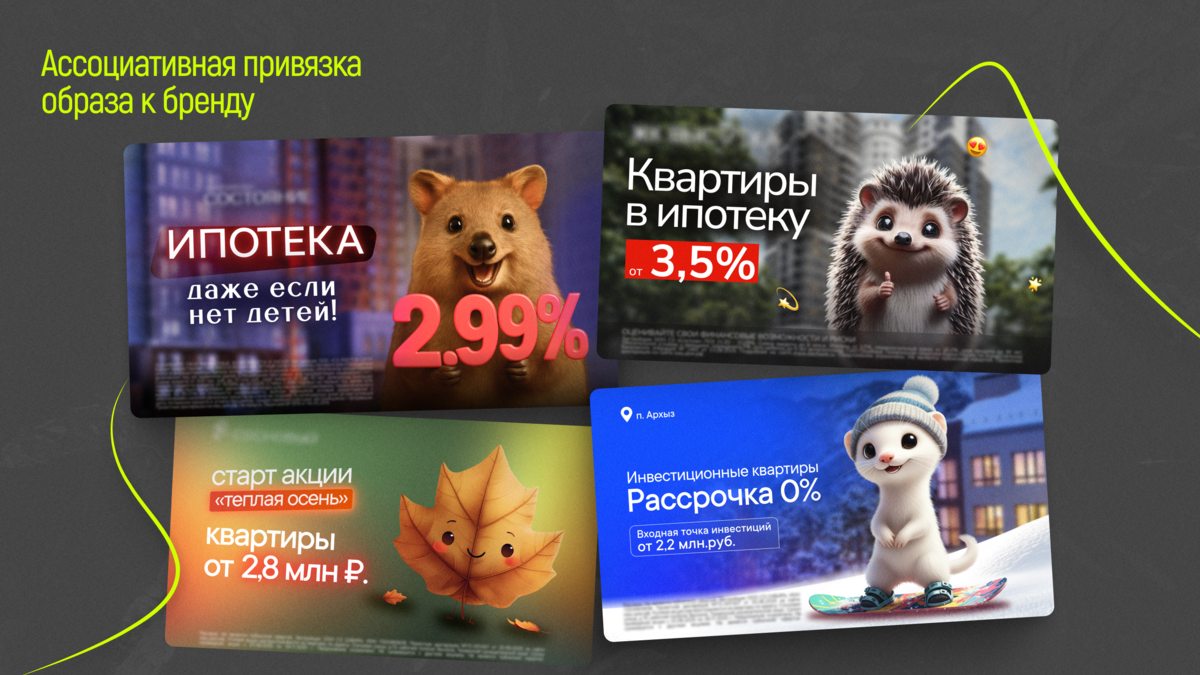

Иногда персонаж становится частью айдентики и живёт вместе с проектом. Например, в жилом комплексе «Состояние» мы использовали квокку — зверька с вечно улыбающимся лицом. Она моментально «села» на проект: передавала ту самую мягкость, ощущение заботы, немного отстранённой от суеты жизни. И всё — квокка закрепилась за «Состоянием» как его визуальный талисман. Мы больше её не используем в других проектах. Потому что она — часть характера именно этого ЖК. И это не образ ради образа, а полноценная визуальная подпись.

А бывает, эмоции важно связать с местоположением. В жилом комплексе «Высотка» на территории обитает настоящая семья ежей — у застройщика даже есть видео, как они гуляют по двору. Мы просто заметили этот факт и сделали ежей частью визуальной концепции. В результате родился образ, не выдуманный, а настоящий. Клиенту так зашёл визуал, что он сам предложил: «А давайте ещё белок добавим — у нас в роще их полно, пусть тоже станут частью истории». Образ должен не просто «нравиться» — он должен передавать атмосферу, визуально продолжать архитектуру, локацию и саму философию дома.

Не меньше внимания я уделяю сезону, а если быть точнее - сезонным скидкам на квартиры. Когда мы запускали осеннюю акцию, я не просто накинул в баннер пару листьев — я дал им характер. Добавил глаза, улыбку, эмоцию. Осенний лист стал моим персонажем, а не абстрактным элементом дизайна. И баннер сразу заиграл: не как «рекламная вставка», а как продолжение ощущения за окном.

Всё это — не про декор. Это про смысл. Про ассоциации, которые работают на узнавание и доверие. Персонажи, цвета, детали — всё должно попадать в контекст: в географию, в целевую аудиторию, в сезон, в посыл. Тогда визуал перестаёт быть просто иллюстрацией. Он становится частью диалога между проектом и человеком. И если ты угадал с этим диалогом — значит, сделал не просто баннер, а точку контакта.

3. Результаты сотрудничества

И я никогда не работал один в вакууме. Рядом всегда была команда: маркетологи, аналитики, таргетологи. Вместе мы искали, что заходит аудитории, а что — вызывает зевоту. И знаете, что самое главное? Мы убедились: реклама может быть живой. Не просто «вставкой» между новостями, а моментом контакта — с эмоцией, историей, интересом.

Так мы и подтвердили гипотезу: чтобы реклама работала, ей нужна не только ставка и оффер, но и свежий, живой визуал. Такой, который не растворяется в ленте, а цепляет. Именно отсюда — рост CTR, падение стоимости заявки и ощутимая экономия бюджета. Всё это — результат работы, где дизайн был не фоном, а драйвером продаж.

Наши клиенты обожают меня и милых зверушек в баннерах — но ещё больше они любят цифры.

Я не аналитик, я дизайнер. Но когда ты годами смотришь на креативы, клики и баннеры — начинаешь замечать закономерности. Мы с командой сравнили показатели до и после: в среднем на 22% выросла эффективность рекламы, когда визуал стал не «красивой обёрткой», а стратегией.

Цифры, конечно, не из лаборатории — но я прикинул, если у клиента рекламный бюджет около 1 млн ₽ в месяц, то 200 тысяч он экономит только за счёт визуала и точного попадания в аудиторию. А за год — что-то около 2,4 млн ₽. Без изменений в ставках и без секретных алгоритмов.

4. Заключение

И да, Кот-желейка всё ещё со мной. Он сидит на рабочем столе и подмигивает. Напоминает, что дизайн жив только тогда, когда в нём есть душа.